NOTA PRELIMINAR

En su Prólogo a la versión española de El Collar de la Paloma, de Ibn Hazm (Madrid, 1952), insertó Ortega ciertos fragmentos de este estudio sobre Leibniz y lo anunciaba así: «Utilizo aquí unos párrafos de mi libro en prensa La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva». Pero el libro, tan esperado por quienes conocíamos su existencia y su importancia, no se publicó ya la muerte de Ortega, entre sus papeles, apareció el manuscrito que, en la colección de sus Obras Inéditas, publiqué en 1958. A pesar de su extensión el estudio se halla inacaba- do, no concluye su primera parte y prevé una segunda y tercera partes -o capítulos-, de los que sólo sabemos el título: «El principio de la razón suficiente» y «El principio de lo mejor». Pero los originales contienen más que un borrador primerizo; además del texto manuscrito consta una copia mecanográfica revisada, y unas pruebas de imprenta de los primeros parágrafos igualmente enmendadas, con supresiones y añadidos de mano de Ortega. Sin embargo, adviértase que se trata de una obra póstuma cuya conclusión y corrección no pudo ser efectuada por el autor. Salvo esos retoques posteriores, la redacción del original fue realizada en 1947.

Al preparar esta nueva edición -la sexta- he cotejado de nuevo los originales y podido subsanar cierto número de erratas y aun errores, más bien leves, que aparecían en las precedentes. También le agrego un tercer apéndice, inédito, cuya justificación, como la de los precedentes, de- tallo en su lugar.

Esta obra, la más extensa y densa de cuantas escribió Ortega, ocupa un puesto central y señero en su producción filosófica. En sus primeras páginas dice: «Toda filosofía innovadora descubre su nueva idea del Ser gracias a que antes ha descubierto una nueva idea del Pensar, es decir, un método intelectual antes desconocido.» y el tema del libro es el examen de los «modos de pensar» -métodos- que en la tradición filosófica y científica se vienen practicando. Mediante ese análisis crítico Ortega esclarece radical- mente las cuestiones más viscerales -qué es principio; qué es verdad; qué es teoría- en la historia del pensamiento occidental, y lo logra mediante su personal ejercicio de un nuevo «modo de pensar», precisamente «de un nuevo método intelectual antes desconocido».

Además de adherir o discrepar de las tesis que en este libro se formulan conviene, pues, que el lector considere reflexivamente el camino -méthodos- que le conduce a ellas. La gran aportación de Ortega a la filosofía es ante todo su método de la razón viviente o histórica. La obra entera de Ortega consiste en el descubrimiento y práctica de ese método, y en estas páginas dedicadas al estudio del «principialismo» se contiene, a mi entender, un testimonio capital de esa praxis innovadora.

§1 PRINCIPIALISMO DE LEIBNIZ

Formal o informalmente, el conocimiento es siempre contemplación de algo a través de un principio. En la ciencia esto se formaliza y se convierte en método o procedimiento deliberado: los datos del problema son referidos a un principio que los «explica». En filosofía esto se lleva al extremo, y no solo se .procura (explicar) las cosas desde sus principios, sino que se exige de estos principios que sean últimos, esto es, en sentido radical (principios). El hecho de que a estos principios radicales, a estos (principísimos), acostumbremos llamarlos (últimos), revela que en el estado habitual de nuestra vida cognoscente nos movemos dentro de una zona intermedia que no es el puro empirismo o ausencia de principios, pero tampoco es estar en los principios radicales, sino que estos nos aparecen remotos, situados en el extremo del horizonte mental, como algo a que hay que llegar y junto a lo cual aún no se está. Otras veces -inversamente- los llamamos (primeros) principios. Obsérvese que al decirlo o pensarlo hacemos con la cabeza un ligero movimiento, o un conato de él, hacia lo alto. Y es que, en efecto, al llamarlos primeros, y no últimos, tampoco los aproximamos a nosotros, sino que también los alejamos, solo que ahora en dirección vertical. En efecto: localizamos los principios en lo más alto: en el cielo, y de él, en el cénit. Es un residuo de nuestra tradición indoeuropea y semítica (hebreos), pueblos de religión sideral y fulgural para quienes los dioses se epifanizan en los astros y los meteoros. Siempre igual, los vemos a máxima distancia. Aparecen, pues, como una necesidad y como una aspiración. Los demás conocimientos se entretienen en la zona media que se extiende desde el lugar en que estamos espontánea y primariamente, constituida por hechos vagamente generalizados, y esa línea Última de horizonte donde se ocultan los principios radicales. La filosofía, que es el radicalismo o extremismo intelectual, se resuelve a llegar por el camino más corto a esa línea última donde los principios últimos están, y por eso no es solo conocimiento desde principios, como los demás, sino que es formalmente viaje al descubrimiento de los principios.

De aquí que los filósofos sean titularmente los «hombres de los principios». Por lo mismo es de verdad sorprendente que entre ellos Leibniz nos aparezca destacando en un;; sentido especial y por excelencia como el «hombre de los principios». Los motivos que nos hacen ver a Leibniz con esa peculiar .fisonomía son los siguientes: Primero, es el filósofo que ha empleado mayor número de principios sensu stricto, es decir, máximamente generales. Segundo, es el filósofo que ha introducido en la teoría filosófica mayor número de principios nuevos. Tercero, le vemos en sus escritos aducir constantemente uno u otro de esos principios, y así al leer no nos contentamos con entender lo que dice, sino que prestamos atención a cómo lo dice, por tanto, si estudiamos su decir estilísticamente, que es un conocimiento fisiognómico, no nos puede pasar inadvertida la fruición y como voluptuosidad con que desde el fondo del párrafo hace salir el principio, lo ostenta, lo blande, haciéndolo refulgir como un estoque y dirigiendo él mismo a sus infinitos reflejos una mirada de enorme delicia, como aquella que se le escapó a Aquiles, disfrazado de mujer, cuando Ulises, disfrazado de mercader, sacó del arca una espada. Cuarto, porque, como veremos, el conocimiento depende de los principios, para Leibniz, en un sentido más grave -y más paradójico- de cuanto antes de él se había supuesto.

Hagámonos presentes en una lista los principios de Leibniz:

1. El principio de los principios.

2. Principio de identidad.

3. Principio de contradicción.

4. Principio de la razón suficiente.

5. Principio de la uniformidad o principio de Arlequín.

6. Principio de la identidad de los indiscernibles o principio de la diferenciación.

7. Principio de continuidad.

8. Principio de lo mejor o de la conveniencia.

9. Principio del equilibrio o ley de justicia (principio I de simetría en la actual matemática).

10. Principio del mínimo esfuerzo o de las formas óptímas.

Si se exceptúan los principios segundo y tercero, todos los demás de esta lista han sido instaurados originalmente por Leibniz, lo cual no quiere decir que no tengan en el pasado filosófico su prehistoria. Todas las cosas humanas, al ser históricas, tienen su prehistoria.

Al conjunto de los hechos anteriores podemos llamar el principialismo de Leibniz. Pero ahora es cuando el caso comienza a complicarse. Porque a ese conjunto de hechos tenemos que oponer estas contrapartidas. Primera: Leibniz suele encontrar para enunciar sus principios fórmulas llenas de gracia, de eficacia verbal; pero el hecho de que emplee diversas para un mismo principio, y que casi nunca los términos sean rigorosos, cuando en el resto de sus conceptos lo es en tan alto grado, produce en el estudioso de su obra una inquietud peculiarísima, cuya primera -y claro está, informal, pero sincera expresión sería esta: Leibniz juega con los principios, los quiere pero no los respeta. Segunda: siendo para Leibniz lo constitutivo del conocimiento el orden en los pensamientos, no se ocupó nunca en serio de ordenar el convoluto de sus principios jerarquizándolos, subordinándolos, coordinándolos 1. Merced a esto flotan en altitudes indeterminadas del sistema teórico, y no aparece nunca claro su rango relativo, cosa tan decisiva para un principio como tal. Tercera, y de mayor sustancia: Leibniz insiste una y otra vez en que es conveniente y es preciso probar o intentar probar los principios. Ahora bien; solía entenderse por principio lo que ni puede ni necesita ser probado, sino que es precisamente lo que hace posible bajo sí toda prueba. ¿No significa todo esto que Leibniz desdeñaba los principios y que ha sido, entre todos los filósofos, el menos principialista?

Ambas series de hechos se contraponen, en efecto, de la manera más acusada. Nótese que el enunciado último de cada serie no tiene, como los otros, un carácter más o menos externo, sino que es una tesis doctrinal, y aun puede decirse que muy íntima y como visceral en la doctrina. Nos quedamos, pues, perplejos ante esta dual, tornasolada actitud de Leibniz respecto a los principios.

§2 QUÉ ES UN PRINCIPIO

Por su noción abstracta, «principio» es aquello que en un orden dado se halla antes que otro. Si A se halla antes que B, decimos que B sigue a A y que A antecede o precede a B. Cuando el orden es rectilíneo, mas no infinito, de cada dos elementos podemos decir que el uno es precedente o principio del otro, el cual es el siguiente o consecuente. Pero en el orden lineal finito habrá un elemento que no tiene precedente o principio. De ese elemento son todos los demás consecuentes. Será, pues, principio en sentido radical o absoluto dentro del orden, será primer principio. Los elementos que preceden a los que les siguen, pero que a su vez son precedidos por otros, pueden ser llamados «principios relativos» dentro del orden. Al pronto se juzgará que solo el «principio absoluto» es, en rigor, principio. Pero adviértase que la noción abstracta de principio rechaza esa suposición, puesto que su nota es «hallarse antes que otro». Lo constitutivo del principio es, pues, que le siga algo, y no que no le preceda nada. De este modo la noción de principio vale lo mismo para el absoluto que para el relativo, y vale además para órdenes que no son de tipo rectilíneo finito; por ejemplo: para un orden rectilíneo infinito en el cual no hay primer elemento, o para un orden circular en que cada elemento es también antes que otro, pero es indiferentemente primero, intermedio y último.

De la noción abstracta avancemos hacia una de sus formas concretas. Veamos, por ejemplo, qué significa «principio» en el orden tradicionalmente llamado «lógico». En el sentido tradicional, el orden lógico está constituido por una multiplicidad de proposiciones verdaderas y falsas. Para simplificar, dejemos estas últimas y quedémonos solo con las verdaderas. Forman las proposiciones verdaderas un conjunto ordenado. El orden radica en el carácter de la verdad que las proposiciones exhiben. En vista de él quedan ordenadas de modo que la una sigue a la otra, solo que aquí el «seguir» se concreta un poco más: es seguir la verdad de la una a la verdad de la otra. Aquella es el principio de la verdad de esta, y esta es la consecuencia de aquella. Nuestro idioma, muy refinadamente, reflexiva en este caso el «seguir», y dice que una proposición -es decir, su verdad- se sigue de la otra. De este modo, en regreso, llegamos a una altura en que aparecen no una, sino variar proposiciones que no se siguen las unas de las otras, ni se siguen tampoco de ninguna antecedente de ellas, que son, pues, entre sí independientes y no tienen precedente o principio. Son ellas principios de todas las demás. Son, pues, principios absolutos. Son el principio de identidad y el principio de contradicción. Algunos añaden el principio del tercio excluso, hoy expuesto en grave cuestión por los trabajos de Brouwer.

Ahora bien; de lo dicho brota espontáneamente la cuestión de por qué el orden tiene un último elemento, por qué termina. La cosa es clara. Como cada proposición verdadera recibe su carácter de verdad de la anterior, y así sucesivamente, de no haber un término quedaría la serie toda vacía de verdad. Hace falta que haya un comienzo y que en él esté ya todo el carácter «verdad» que va a fluir y llenar toda la serie, que va a «hacer» verdaderas todas las demás proposiciones. Esto es, al menos, lo que tradicionalmente se opinaba respecto al orden lógico.

Tras esta brota una segunda cuestión; a saber: por qué en vez de un primer elemento que incoa el orden o serie, acontece que en el orden lógico tienen que ser, por lo menos, dos coordinados. Sobre esto no se solía opinar tradicionalmente. Se tomaba la cosa como algo que va " de suyo y es lo más natural del mundo. Por lo mismo, no nos urge ahora resolverla 2.

Importa, en cambio, hacer notar que en vista de lo dicho aparece el orden lógico constituido por parejas de proposiciones, una de las cuales es principio de la otra, que es su consecuencia. Cada proposición de cada pareja forma a su vez pareja con otra de la que es consecuencia o de la que es principio. Toda proposición lógica -salvo las primeras- es a la vez principio y consecuencia. Esto da al corpus lógico su perfecta continuidad. No hay en él salto o hiatus. Cuando decimos que una proposición es principio de otra, podríamos variar la expresión, sin que ello variase la noción, diciendo que la una es fundamento de la verdad de la otra, y que esta está fundada en aquella. También podemos decir, en lugar de «principio» o de «fundamento», razón. El principio de la verdad de la proposición B es la razón A. El orden lógico está articulado en el «juego» de razón y consecuencia. En fin, también podemos decir, en vez de la «razón», la «prueba» de una proposición 3. Esta acumulación de sinónimos no es superflua, porque en rigor su sinonimia es solo parcial, y cada uno de estos vocablos significa un lado o aspecto diferente de la misma cosa. En ciertos casos obtendremos mayor claridad usando uno que otro.

Ahora bien; la simple inspección del orden lógico en su totalidad descubre que en él el carácter denominado «verdad» tiene un doble valor, y por lo mismo se hace equívoco. Dentro del corpus lógico, toda proposición es verdadera, porque tiene su «razón» o su «prueba», la cual es otra proposición. De modo que «ser verdad», «ser consecuencia» y «ser probado» son lo mismo. Pero en el extremo de la serie nos encontramos con proposiciones -Los «primeros principios»- que no son a su vez «consecuencias», que no son «probados», que no tienen «razón». ¿Qué significa esto? Sin duda, una de estas dos cosas: o que son verdad en un sentido distinto del hasta ahora fijado, o que no son verdad. Si lo primero, tendremos que los «principios» del orden lógico son proposiciones verdaderas, con una verdad que no es «razón» ni «prueba», que no tienen «fundamento», que no son, por tanto, razonadas ni razonables. Esta nueva forma de «ser verdad» suele expresarse diciendo que son «verdades por si mismas», esto es, no por una «razón»; que son evidentes. Y ya tenemos dos sentidos del término «verdad» totalmente extraños uno a otro: verdad como razón y verdad como evidencia. En vez de evidencia se ha solido hablar de «intuición» 4 . Conviene añadir que, aunque parezca mentira, habiéndose hecho depender todo el saber humano de la evidencia, nadie, hasta Husserl (1901), se había ocupado en serio de dar a ese vocablo un sentido controlable. No nos importa en este momento el asunto. Más importa alertarnos ante la grave situación que representa existir dos clases contrapuestas de «verdad» : una, razonada, probada, fundada, y otra irrazonada e irrazonable, espontánea ya boca de jarro. Pero tampoco esto es ahora urgente. Lo es, en cambio, hacer notar que esta doctrina de los «primeros principios» como «verdades per se notae o evidentes», implica la convicción -que es la tradicional- de que los primeros principios tienen que ser de suyo, y sin más, verdad, porque se considera que son ellos quienes tienen que transmitir o insuflar verdad en toda la serie de sus consecuencias. ¿De dónde, si no, podían estas extraer ese don que las hace verdaderas?

Ahora debemos enfrentarnos con la segunda posibilidad: que los «primeros principios» no sean verdad. Esto no implica, claro está, que sean falsos; dice tan solo que son indiferentes a su propia verdad; que no pueden ser falsos, pero que no necesitan ser por sí verdaderos. ¿Qué pueden ser entonces? Téngase bien presente cuál es la ley constitutiva del orden lógico, coincidente en esto con un «buen orden» cualquiera: en él, todo elemento sigue a otro, se sigue de otro. Esta es toda su sustancia. En él algo es principio porque de él se sigue otro algo. No es, pues, la sustancia del principio que no le preceda otro algo, sino, repito, que algo le siga. En este caso, lo decisivo en un «principio» es que tenga consecuencias -no lo que él sea por sí-, Por tanto, que él sea razón de otra cosa, que con él se pueda probar otra proposición. En este sentido, lo que constituye aun principio no es su verdad propia, sino la que él produce; no es su condición inmanente, «egoísta», de ser por sí verdadero, sino su virtud transitiva, «altruista», de veri-ficar otras proposiciones, de suscitar en ellas el carácter de «verdad». Esta condición es la que antes llamábamos «principio relativo» y que es común a todas las proposiciones aunque no hubiera primeros principios. La cosa no tiene nada de extravagante. En la serie de causas y efectos, que es una proyección sobre el orden real del orden lógico, no hay una primera causa, y sin embargo, cada efecto encuentra en un hecho antecedente su razón.

En esta doctrina cabe, pues, que los primeros principios no necesiten ser verdaderos, sino simplemente «admisiones», supuestos libres que se adoptan, no por interés alguno hacia ellos, sino para «sacar» de ellos consecuencias, para que sean razón de lo que sigue, para probar todo un mundo de proposiciones que de ellos se pueden deducir o derivar.

Es oportuno dejar ahora la cuestión indecisa, para mantener frente a frente, con brío parejo, los dos sentidos del principio lógico que proceden de la ley articulatoria en que consiste el orden lógico, a saber: la pareja «razón y consecuencia», «fundamento y fundado» -en suma, principio y prueba-. Esta articulación, este nexo, permite que se cargue el acento más en uno o en otro término; o dicho en expresión desarrapada: lo importante es «probar»; o bien, lo importante es que el principio sea verdadero.

Con esta somera y elemental preparación podemos volver al enigma que nos era la actitud de Leibniz ante los principios, si bien nuestro volver tiene que tomar el aspecto de un amplísimo rodeo.

§3 PENSAR Y SER, O LOS DIÓSCUROS

La filosofía es una cierta idea del Ser. Una filosofía que innova, aporta cierta nueva idea del Ser. Pero lo curioso del caso es que toda filosofía innovadora -empezando por la gran innovación que fue la primera filosofía- descubre su nueva idea del Ser gracias a que antes ha descubierto una nueva idea del Pensar, es decir, un método intelectual antes desconocido. Mas la palabra «método», aunque es adecuada a lo que ahora insinúo, es una expresión asténica, grisienta, que no «dice» con energía suficiente toda la gravedad o radicalidad de la noción que intenta declarar. Parecería como si la palabra «método» significase que en la operación llamada pensar, entendida según venía tradicionalmente entendiéndose, introduce el filósofo algunas modificaciones que aprietan los tornillos a su funcionamiento, haciéndolo con ello más riguroso y de rendimiento garantizado. No es esto lo que quiero decir. Se trata de algo mucho más decisivo. Una nueva idea del Pensar es el descubrimiento de un modo de pensar radicalmente distinto de los hasta entonces conocidos, aunque conserve talo cual parte común con aquellos. Equivale, pues, al descubrimiento de una nueva «facultad» en el hombre, y es entender por «pensar» una realidad distinta de la conocida hasta entonces.

Según esto, una filosofía se diferencia de otra no tanto ni primariamente por lo que nos dice del Ser, sino por su decir mismo, por su «lenguaje intelectual»; esto es, por su modo de pensar. Es lamentable que en la lengua la expresión «modo de pensar» sea entendida como refiriéndose a las doctrinas, al contenido de dogmas de un pensamiento, y no, como ella gramaticalmente reclama, a diferencias del pensar mismo en cuanto operación.

Este emparejamiento entre cierto modo de pensar y cierta idea del Ser no es accidental, sino que es inevitable. Por lo mismo, no tiene importancia que una filosofía haga constar o no el método con que opera. Platón, Descartes, Locke, Kant, Hegel, Comte, Husserl, dedican una parte de su filosofía a exponer su método, su nuevo «modo de pensar»; hacen previa exhibición de los bíceps con que van a levantar la pesa enorme que es el problema del Universo; pero esto no significa que los que no lo hacen sean menos «metódicos» que ellos, que no tengan también su método. Al estudiar sus dogmas descubrimos fácilmente en qué consiste éste. Pero si es indiferente que una filosofia proclame o no su método, es en cambio mal síntoma que mirando al trasluz una filosofía no veamos claramente, como en filigrana, cuál es su «modo de pensar».

Consecuencia de todo esto es el consejo práctico de que para entender un sistema filosófico debemos comenzar por desinteresamos de sus dogmas y procurar descubrir con toda precisión qué entiende esa filosofía por «pensar»; o dicho en giro vernáculo: es preciso averiguar «a qué se juega» en esa filosofía.

Pues bien, ¿qué entiende Leibniz por pensar? No suele ser posible enunciar con pocas palabras en qué consiste un «modo de pensar», un método. Sin embargo, en el caso de Leibniz casi puede hacerse eso -y no por casualidad-. En efecto: a la pregunta ¿qué entiende Leibniz por «pensar»? se puede responder con un pistoletazo verbal: pensar es probar. Lo dicho en el § 1 sirve y basta para dar a este aforismo un sentido en primera aproximación. Pero es forzoso que nos acerquemos más a la plenitud de su significación. Para esto es menester que nos hagamos cargo de lo que en la época nativa de Leibniz era filosofar.

§4 TRES SITUACIONES DE LA FILOSOFÍA RESPECTO A LA CIENCIA

La situación de la filosofía en la época moderna es muy distinta de la que circundaba su propósito en la antigüedad. No se trata ahora de la diferencia integral, que, claro está, es enorme entre la vida antigua y la vida moderna. Se trata sólo de un factor muy preciso en que ambas circunstancias difieren.

En Grecia es la filosofía quien inventa el Conocimiento como modo de pensar riguroso, el cual se impone al hombre haciéndole ver que las cosas tienen que ser como son y no de otra manera. Descubre el pensamiento necesario o necesitativo. Al hacerlo se da perfecta cuenta de la diferencia radical entre su modo de pensar y los otros que en torno de ella existían. ¿Qué otras formas de actitud mental ante la Realidad había a la vista? La religión, la mitología, la poesía, las «teologías» órficas. El pensar de todas estas «disciplinas» consiste en pensar cosas plausibles, que acaso son, que parecerían ser; pero no en pensar necesidades, cosas que no depende de nuestro albedrío reconocer o no, sino que, una vez entendidas, se imponen sin remedio a nuestra mente. Es indecible el desdén con que esta filosofía primigenia miraba todos esos comportamientos intelectuales ante el mundo 5.

La filosofía como pensar necesario era el Conocimiento, era el Saber. Propiamente, no había otro que ella, y en su propósito se encontraba sola frente a la Realidad. Dentro de su ámbito, como particularización de su «modo de pensar», comenzaban a condensarse las ciencias. Se ocupaban estas de partes del Ser, de temas regionales: las figuras espaciales, los números, los astros, los cuerpos orgánicos, etc.; pero el modo de pensar sobre esos asuntos era el filosófico. Por eso todavía Aristóteles llama alas ciencias los conocimientos dichos en parte o particulares en merei legomena 6.

Es preciso que los hombres de ciencia actuales se traguen, velis nolis y de una vez para siempre, el hecho de que el «rigor» de la ciencia de Euclides no fue sino el «rigor» cultivado en las escuelas socráticas, especialmente en la Academia de Platón. Ahora bien; todas esas escuelas se ocupan principalmente de Ética. Es un hecho claro que el método euclidiano, que el ejemplar «rigor» del more geometrico, tiene su origen no en la Matemática, sino en la Ética. Que en aquella lograse -y no por acaso- mejor fortuna que en esta, es otra cuestión 7. Las ciencias, pues, nacieron como particularizaciones del tema filosófico; pero su método era el mismo de la filosofía, modificado mediante un ajuste a su asunto parcial.

La situación de la filosofía en la época moderna es, aun ateniéndose exclusivamente a este punto de su relación con las ciencias, completamente distinta de la anterior.

Durante el siglo XVI y los dos primeros tercios del XVII, las ciencias matemáticas, en que van incluidas la Astronomía y la Mecánica, logran un desarrollo prodigioso. A la ampliación de sus temas acompaña una depuración creciente de su método, y le siguen grandes descubrimientos materiales y aplicaciones técnicas de fabulosa utilidad. Se mueven con grande independencia de la filosofía; más aún: en pugna con esta. Esto trae consigo que la filosofía deja de ser el Conocimiento, el Saber, y se aparece a sí misma solo como un conocimiento y un saber frente a otros. Podrá su tema, por la universalidad y el rango que posee, pretender alguna primacía; pero su «modo de pensar» no ha evolucionado, mientras que las ciencias matemáticas han ido modificando el que les enseñó originariamente la filosofía, y han hecho de él, en parte, «nuevos modos de pensar». Ya no está, pues, sola la filosofía frente al Ser. Hay otra instancia, distinta de ella, que se ocupa a su modo en conocer las cosas y ese modo es de un rigor ejemplar, superior en ciertos aspectos al modo filosófico tradicional. En vista de esto, la filosofía se siente como una ciencia más, de tema más decisivo, pero de método más torpe. En esta situación no tiene más remedio que emular a las ciencias. Quiere ser una ciencia, y por tanto, no puede mirar frente afrente a lo Real, sin más: tiene, a la vez, que mirar a las ciencias exactas. Deja, pues, de regirse exclusivamente por la Realidad que es su tema, y toma -en uno u otro grado- orientación, control, de las ciencias. Por eso la filosofía moderna tiene una mirada doble; por eso la filosofía moderna es bizca. Puede documentarse toda esta etapa sin más que recordar la conocida fórmula de Kant en su memoria premiada -Investigación sobre la claridad de los principios en teología natural y moral- de 1763: «El verdadero método de la Metafísica es en el fondo idéntico al que Newton introdujo en la ciencia natural y que ha sido allí de tan fértiles consecuencias» 8

Puede este texto representar los innumerables que cabría aducir desde Descartes. Tiene, además, la ventaja de que él nos revela cómo esa adaptación de la filosofía al modo de pensar de las ciencias exactas es a su vez un proceso cuyas variaciones son función de las que se producen en la evolución de esas ciencias. Ello nos permite situar a cada filósofo en un punto determinado de esa serie, como en seguida vamos a hacer con Leibniz. En efecto: mientras Descartes y Leibniz se orientan en la matemática pura porque no existía aún una física, que ellos mismos estaban contribuyendo a crear, la generación de Kant se encuentra ya con el triunfo consolidado de la física que Newton simboliza. Por eso Kant desdeña ya la pura matemática y bizquea hacia la física, que va a constituirse en regina scientiarum. El texto citado tiene, además, de interesante que fue escrito por Kant cuando ha dejado de ser leibniziano y se encuentra sin una filosofía. Se dispone a encontrar una, y en este propósito le sorprendemos obseso con la física de Newton como un ideal de conocimiento. En esa fecha, Kant no tenía aún ninguna idea clara sobre si la que la fórmula citada expresa era o no posible. Por lo mismo, ella nos presenta en cueros el snobismo «científico» de la filosofía en aquella época. Siete años más tarde, Kant publicará su famosa disertación, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, donde ha logrado ya esa adaptación postulada de la filosofía a la ciencia física.

Mas como una idea no queda nunca clara si no aparece colocada entre otras dos que por uno y otro lado la limitan y conforman, la situación moderna de la filosofía, que queda definida en su retaguardia por la situación antigua, exige que la acotemos contraponiéndola a la situación presente, que más bien es aún futura, de un futuro que vamos ya siendo, porque somos su germen. Claro es que, para hacerlo en este lugar, tenemos que reducirnos a los términos más sobrios.

Acostumbrada la filosofía a bizquear, esto es, a envidiar a la ciencia exacta, especialmente a la física, porque en ella la exactitud parece conservarse en el conocimiento de algo que parece la Realidad, sigue haciéndolo. Mira, pues, como antaño, a la física; pero se encuentra con que la física es hoy un «modo de pensar» muy distinto del que era la física de Newton, y en general de lo que se llama la «física clásica». La innovación, que es profundísima, no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Esta representa el último desarrollo de la «física clásica». Si Galileo hubiera podido ser radicalmente fiel a su «modo de pensar», con el cual instauró la nuova scienza, habría llegado a la física de Einstein. El «modo de pensar» galileano, a que Galileo tenía que ser fiel, es el que, del modo más prodigiosamente claro, enuncia su definición de la nueva ciencia, la cual había de consistir en «medir todo lo que se puede medir y hacer que se pueda medir lo que no se puede medir directamente». No pudo ser fiel a este imperativo por tres razones: primera, porque los procedimientos de mensuración en su tiempo eran toscos y dejaban escapar combinaciones de fenómenos que le hubieran obligado a reformar -en el sentido de concretar más- los principios de su mecánica; segunda, porque aun dado que hubiese poseído medidas más precisas, no existían las técnicas matemáticas que le hubieran permitido manejarlas y formularlas, y tercera, porque ambos hechos facilitaron a Galileo interpretar sin suficiente radicalismo su propia definición de la Física. Implica esta que todos los conceptos integrantes de una proposición física tienen que ser conceptos de «algo medido». Ahora bien; solo se pueden medir variaciones (que estas a su vez, sólo pueden medirse relativamente las unas a las otras, lo sabía muy bien Galileo). Pero las variaciones son expresión de «fuerzas». «Fuerza», en física no es una noción mágica, es formalmente un «principio de variaciones», y, por tanto, lo constitutivamente mensurable. Así, el espacio y el tiempo, para entrar en la conceptuación física, tienen que dejar de ser magnitudes geométricas para advenir magnitudes medidas. Pero medirlas es medir variaciones, y en consecuencia, hacer intervenir conceptos dinámicos. El «espacio medido» y el «tiempo medido» implican fuerzas. En esto consiste la mecánica relativista -simple esfuerzo de hacer coincidir consigo misma la idea inicial de la física, y por lo mismo, mero cumplimiento radical del programa, del «modo de pensar» de la física clásica.

A este radicalismo no llegó Galileo. Pensaba que los teoremas geométricos valían, sin más, para los fenómenos físicos, que eran a priori, y sin más, «leyes físicas», si bien tan elementales que bastaba a la física suponerlas. De aquí su idea de la inercia. En la inercia galileana, la línea recta, como tal, esto es, como entidad geométrica, constituye una realidad física. Es una «fuerza sin fuerza» que actúa mágicamente. La mecánica relativista es la reducción de las rectas, físicamente mágicas, a curvas dinámicas, físicamente reales 9.

La modificación profunda del modo de pensar en la física, de la física en cuanto «(conocimiento», radica en dos caracteres completamente ajenos a la teoría de la relatividad como tal: primero, desde hace más de medio siglo, la teoría física se ha ido progresivamente convirtiendo en un sistema de leyes estadísticas. Esto significa leyes de probabilidad -sobre todo, las más próximas a la enunciación de hechos-. Por tanto, la física no nos habla hoy del «Ser real», sino del «Ser probable». Qué signifique claramente el «Ser probable» es cosa que aún no ha sido congruamente definida, si bien para el asunto que ahora nos interesa es suficientemente clara: el «Ser probable» no es el «Ser real», no es la Realidad. Mas hasta ahora se entendía por conocimiento el pensamiento al que es presente la Realidad, tanta o cuanta. Segundo, si conocer es presencia de la Realidad al pensamiento, no solo tiene que haber ante el pensamiento algo real, sino que el pensamiento, es decir, lo pensado, tiene que consistir en algo similar a la Realidad. Similaridad significa identidad parcial. Esta similaridad que ha de haber para que haya conocimiento entre lo pensado y lo real, puede ser mayor o menor. Para Aristóteles, la similaridad era casi total, porque lo importante de la cosa, a saber, su esencia, ingresaba en el pensamiento y estaba dentro de él, o en cuanto pensada, tal y cual era fuera de él. Por eso pudo decir que «la mente o alma es en cierto modo todas las cosas». La similaridad en la idea aristotélica del conocimiento se estira hasta significar «identidad de lo importante». Sólo quedaban inasimilados los accidentes. No nos interesa ahora si Aristóteles tenía o no razón. Su idea del conocimiento nos sirve aquí sólo como jalón extremo para establecer una gradación de similaridad, partiendo de aquella como similaridad máxima. La correspondencia de similaridad que constituye la noción de conocimiento permite, pues, grados. El retrato al óleo de un personaje es similar a este, aunque el retrato tiene sólo dos dimensiones y este tres. La similaridad prescinde en este caso de toda una parte de la Realidad -su tercera dimensión-, y, sin embargo, el cuadro es similar, «se parece» al retratado, no porque todo el retratado se parezca al retrato, sino porque todo lo que hay en el retrato es idéntico a parte de lo que hay en el retratado. Si consideramos el cuadro como una serie de elementos (Los pigmentos) y el cuerpo del retratado como otra serie de elementos (sus fragmentos visibles), encontramos entre ambas series una correspondencia similar, porque a cada elemento de la primera serie corresponde un elemento idéntico de la otra. Un retrato a línea del mismo hombre prescinde de más partes en la realidad de este, pero conserva la identidad con algunas; su correspondencia con el objeto sigue, no obstante, siendo similar .Pero es evidente que habrá un límite en la dosis mínima de identidad entre imagen y modelo, entre lo pensado y lo real, para que la correspondencia de similitud exista.

Si con el conjunto de proposiciones físicas formamos un corpus y le llamamos «(teoría física», tendremos que en la física actual las proposiciones integrantes de, la «(teoría física» no tienen correspondencia similar con la Realidad, es decir, que a cada proposición de la «teoría física» no corresponde nada en la Realidad, y menos aún se parece lo enunciado por cada proposición física a algo real; o en términos vulgares: lo que la teoría física nos dice, su contenido, no tiene que ver con la Realidad de la cual nos habla. La cosa es estupefaciente pero, en admisible esquematismo, es así. El único contacto entre la «teoría física» y la Realidad consiste en que ella nos permite predecir ciertos hechos reales, que son los experimentos. Según esto, la fisica actual no pretende ser presencia de la Realidad al pensamiento, puesto que éste, en la «teoría física», no pretende estar en correspondencia similar con ella.

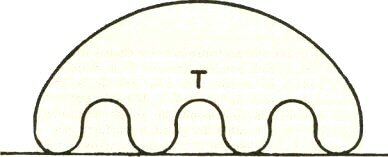

Hermann Weyl da expresión gráfica a este extraño carácter de la ciencia física, que se ha hecho por completo manifiesto en la actual, representando la «teoría fisica», el corpus interior de las proposiciones físicas, con esta figura

y la realidad por la línea R ____________________________________________

Si colocamos aquella sobre esta, tendremos

a b c d

que T no coincide con R, sino en los puntos a b c d: Estos puntos son los experimentos; pero el resto de los contenidos de la teoría física -los puntos restantes de la figura, los interiores a su área- no coincide con los puntos de la Realidad. No hay, pues, similaridad alguna. No hay correspondencia de identidad entre los contenidos o puntos interiores de la teoría y las partes de la Realidad. Lo que hay que comparar con las partes de la Realidad, no son las partes de la teoría sino el conjunto de ésta. Su correspondencia está garantizada por los experimentos, no por la similaridad. ¿Qué forma de correspondencia es ésta? El modo de pensar que ejercita la «teoría física» comienza por encerrar a esta dentro de sí misma y crear en su ámbito fantástico un mundo -sistema, orden o serie- de objetos que no se parecen nada a los fenómenos reales. Ese sistema imaginario intrateórico, por lo mismo que es imaginario (como toda matemática), logra ser inequívoco. Esto permite comparar de manera inequívoca el orden de objetos fantásticos a los fenómenos reales, descubriendo si estos se dejan ordenar en un sistema o serie isomorfos con aquel. Esta comparación inequívoca es la experimentación. Cuando el resultado de ella es positivo, queda establecida una correspondencia disimilar, pero uni-unívoca, entre la serie de los objetos fantásticos y la serie de los objetos reales (fenómenos). Entre los objetos de una y otra serie no hay parecido ninguno; por eso la correspondencia es disimilar. Lo único que hay de similar es el orden entre ambas.

En el guardarropa del teatro nos dan chapas numeradas cuando entregamos nuestros abrigos. Una chapa no se parece nada aun abrigo; pero ala serie de las chapas corresponde la serie de los abrigos, de modo que a cada chapa determinada corresponde un abrigo determinado. Imagínese que el hombre del guardarropa fuera ciego de nacimiento y conociese por el tacto los números en relieve que llevan las chapas. Distinguiría bien estas, o lo que es igual, las conocería. Ante cada chapa palpada recorrería por orden con la mano la serie de los abrigos y encontraría el que corresponde a aquella, a pesar de que no ha visto nunca un abrigo. El físico es este guardarropista ciego del Universo material. ¿Puede decirse que conoce los abrigos? ¿Puede decirse que conoce la Realidad? Todavía a comienzo del siglo decían los físicos -Thompson, por ejemplo- que el método de la física se concreta en construir «modelos» mecánicos que nos representen con claridad el proceso real que confusamente se manifiesta en los fenómenos. En la física actual no cabe la posibilidad de «modelos». Lo que la teoría física dice es trascendente a toda intuición y sólo admite representación analítica, algébrica; confirma esto que cuando, posteriormente, la mecánica de los «cuantos» tuvo ante su tema, por completo nuevo, que «volver a empezar», atravesó una etapa como de niñez teorética y tuvo que tornar a fabricarse «modelos» (átomo de Bohr). Pero la rapidez con que esta etapa pasó, y su tránsito a una teoría más inintuible aún que el «campo métrico» de la Relatividad, muestra mejor que nada la presión del actual «modo de pensar» en la física.

Nos encontramos ante una forma de conocimiento totalmente distinta de lo que este vocablo significa en su sentido primero, espontáneo y pleno. Ese conocimiento ciego se ha llamado por los mismos físicos «conocimiento simbólico», porque en vez de conocer la cosa real posee el conocimiento de su signo en un sistema de signos o símbolos.

No se ha hecho aún una «teoría del conocimiento simbólico» que resuelva con rigor suficiente en qué medida puede considerarse como auténtico conocimiento. Pero es, desde luego, evidente que, cualesquiera que sean sus otras ventajas, no puede pretender carácter de ejemplaridad cuando se busca el «modelo» del conocimiento.

De modo que, por un lado, la Física renuncia a hablar de la Realidad y se contenta con la Probabilidad, mientras por otro renuncia a ser conocimiento en el sentido de presencia de la Realidad al pensamiento.

La situación de la Filosofía queda con esto radicalmente modificada respecto ala en que se encontró durante la época moderna. La Física, durante siglos regina scientiarum, se ha hecho problemática en cuanto conocimiento. (Bien entendido: no en cuanto física, no en cuanto «ciencia», que es hoy más gloriosa que nunca). Pues a las dos razones expuestas que engendran ese problematismo habría que añadir las originadas en la mecánica cuántica, que lo hacen aún más profundo, por hacerlo más concreto; me refiero al «principio de indeterminación» y al hecho que lo ha motivado. Lo de menos es que, como ha dicho Planck, no quedándole ya a la materia más atributo que ocupar un lugar en el espacio, según el «principio de indeterminación» queda ahora deslocalizada, sin ubietas (diría Leibniz), y por tanto, como si de materia hubiese pasado a ser «alma». Esto sería una novedad en lo que se conoce, no una modificación en el modo o sentido del conocer mismo. Lo grave está en que «indeterminismo» es lo contrario de lo que la tradición consideraba como conocimiento. Pero aún más decisivo es que esa indeterminación del elemento material proviene de que el experimentador, al observar el hecho, no lo observa, sino que lo fabrica. Ahora bien; no puede haber nada más contrario a lo que es «conocer la Realidad», que «hacer la Realidad», El a priori más ineludible de todos es el de la Realidad respecto a su conocimiento 10 , Si al procurar conocer la realidad A, nuestro conocer crea otra realidad B que sustituye a aquella, el conocimiento quedará siempre detrás de la Realidad, retrasado respecto a ella, y será como el galgo que en vez de correr tras una liebre, prefiriese al galopar soltar continuamente nuevas liebres por la boca, condenándose a no alcanzarlas nunca.

Esto es hoy la ciencia ejemplar.

En tal situación se comprende que la filosofía no tiene interés ninguno en considerarse como una ciencia 11. Deja, pues, de bizquear, de mirar con envidia a las ciencias. No tiene por qué aspirar a imitarlas en su «modo de pensar». Se cura de su snobismo científico. Más aún: procurará diferenciarse lo más posible de la forma de teoría que caracteriza a las ciencias; porque ella no tiene más remedio que seguir intentando ser conocimiento, en cuanto presencia de la Realidad al pensamiento. Vuelve, por consiguiente como en la antigüedad, a enfrontarse en su modo recto, sin oblicuaciones, ante lo Real 12. Claro es que modificando hondamente su antiguo «modo de pensar». Bastaría para ello considerar que su antiguo «modo de pensar» dio origen a las ciencias, esto es, que la filosofía primigenia fue demasiado «científica». Es preciso que en su método sea más auténticamente fiel a su misión, a su destino, y acepte lo que en este puede haber de trágico. Me sorprende no haber leído nunca que la filosofía propiamente tal se constituye en Grecia -con Platón y Aristóteles- como continuación inmediata de la época en que floreció la tragedia 13. La filosofía, al reconquistar su posición de independencia respecto a las ciencias, necesita ver con superlativa claridad que no sólo es distinta de ellas por su «modo de pensar», que es, quiera o no, pueda o no, conocimiento; ni solo por su tema, es decir, por el contenido peculiarísimo de su problema, sino por algo aún previo a todo eso; a saber: por el carácter de su problema como tal. La ciencia consiste formalmente en ocuparse de problemas que son en principio solubles. Son, pues, problemas de un problematismo relativo, manso; problemas que al empezar a serio están ya a medias resueltos. De aquí el escándalo que se produce en las matemáticas cuando se topa con un problema insoluble. Mas el problema que dispara el esfuerzo filosófico es ilimitadamente problemático, es en absoluto problema. Nada garantiza que sea soluble. En ciencia, si por acaso un problema es insoluble, se le abandona. La ciencia existe si encuentra soluciones. Estas son inexcusables. Hay ciencias porque consiguen .soluciones acertadas. Pero la filosofía no se parece a ese tipo de ocupación. La filosofía no existe ni se recomienda por lo logrado de sus soluciones, sino por lo inexorable de sus problemas. Los problemas científicos se los plantea el hombre cuando tiene de ello el humor. Los problemas filosóficos se plantean a sí mismos, es decir, se plantan ante el hombre quiera este o no. Trae esto «consigo que los problemas filosóficos no están adscritos a la Filosofía, como los físicos a la Física, sino que son independientes del tratamiento metódico a que se les someta.

Tiene hoy, pues, la Filosofía que enunciar su propósito en términos inversos de los empleados por Kant en la frase antes citada, y decir: «EI método de la Filosofía es en el fondo aproximadamente lo contrario que el método de la Física» 14.

Con este esquema de la situación presente-futura en que ha entrado la filosofía, no se pretende dar una idea clara de esta, sino estrictamente decir lo necesario sobre ella para contraponerla a la situación anterior, que de este modo queda acotada y con figura precisa. Porque, si no, parecería que la situación moderna es la única ya posible -por tanto, definitiva-, y entonces no se trataría de una situación en que la Filosofía se ha encontrado, sino que se confundiría con la Filosofía misma, como algo definitivo y exento de condiciones situacionales. Nada humano está fuera de alguna situación histórica como ningún cuerpo está fuera de un «campo de fuerzas». La situación histórica es, en efecto, un «campo de fuerzas» en que las fuerzas son tendencias intelectuales predominantes 15.

Otra cuestión que anubla desde hace años la ejemplaridad de la Física emerge de la variabilidad de su contenido doctrinal, que se ha acelerado tanto y tan gravemente en los últimos años. Se tiene la vaga impresión de que la variación de las teorías físicas, lejos de afectar a su continuidad y su firmeza, viene a robustecerla; pero esta es la hora en que este carácter móvil del saber físico no se ha aclarado, ni es probable que su aclaración venga de los físicos. Que una ciencia es «verdadera» precisamente porque su doctrina es cambiante, da en rostro a la idea tradicional de la verdad, y sólo puede ser esclarecida renovando a radice la teoría general de la verdad misma y haciéndonos ver que, siendo esta asunto humano, queda afectada por la condición del hombre, que es la de ser mobilis in mobile 16.

Con ello hemos formado una serie ternaria de «lugares históricos» donde podemos colocar a las distintas filosofías, de suerte que la simple atribución a uno de ellos nos da por anticipado ciertos caracteres básicos, sobre todo ciertos supuestos tácitos, de cada doctrina. Porque, además, cada situación no es estática, sino que constituye a su vez un proceso, un movimiento de dirección reglada. Esto se ve con excepcional claridad precisamente en la etapa moderna, dentro de la cual emerge el pensamiento de Leibniz.

§ 5 HACIA 1750 COMIENZA EL REINADO DE LA FÍSICA

De fines del siglo XVI a fines del XVIII, la filosofía busca su disciplina en las ciencias exactas, que durante esta época avanzan gloriosamente con triunfal celeridad. En su trayectoria pueden distinguirse claramente dos etapas. Durante la primera, el progreso acontece en la pura matemática. Durante la segunda, la matemática ha conseguido reducir a sus puros teoremas los fenómenos, las «realidades», y se ha convertido en física. En esta transformación, el carácter de exactitud modifica su sentido pero en continuidad con el que tenía en la pura matemática, es decir, conservando su tendencia.

La constitución de la física es, sin duda, el hecho más importante de la historia sensu stricto humana. Inclusive los que creen que el hombre tiene además una historia sobrehumana, no tienen más remedio que reconocerlo. No se trata de una ponderación motivada por el entusiasmo que suscita el espectáculo de una destreza casi prodigiosa -en este caso, de una destreza intelectual-. No se trata de la gracia espectacular que se nos hace, en efecto, manifiesta cuando vemos funcionar la mente soberana de los insignes hombres que han ido creando la física. La física no es sólo un número de circo, no es sólo acrobacia. Es un menester esencial del hombre. En este lugar no puedo hacer expreso lo que esto significa sino enunciándolo con un laconismo irritante 17. Se trataría de esto: el hombre es un animal inadaptado, es decir, que existe en un elemento extraño a él, hostil a su condición: este mundo. En estas circunstancias, su destino implica, no exclusiva, pero sí muy principalmente, el intento por su parte de adaptar este mundo a sus exigencias constitutivas, esas exigencias precisamente que hacen de él un inadaptado. Tiene, pues, que esforzarse en transformar este mundo que le es extraño, que no es el suyo, que no coincide con él, en otro afín donde se cumplan sus deseos -el hombre es un sistema de deseos imposibles en este mundo-; en suma, del que pueda decir que es su mundo. La idea de un mundo coincidente con el hombre es lo que se llama felicidad. El hombre es el ente infeliz, y por lo mismo, su destino es la felicidad. Por eso, todo lo que el hombre hace, lo hace para ser feliz. Ahora bien; el único instrumento que el hombre tiene para transformar este mundo es la técnica, y la física es la posibilidad de una técnica infinita. La física es, pues, el organon de la felicidad, y por ello la instauración de la física es el hecho más importante de la historia humana. Por lo mismo, radicalmente peligroso. La capacidad de construir un mundo es inseparable de la capacidad para destruirlo.

Las dos etapas en la evolución «moderna» de las ciencias exactas están inequívocamente separadas por un acontecimiento: la publicación de la obra principal de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en 1687. Sin embargo, la cesura cronológica entre esas dos etapas en cuanto «épocas históricas» no puede coincidir con la fecha de esa publicación. La razón es sencilla: lo histórico es ante todo lo histórico colectivo, ya la realidad humana colectiva hay que referir primordialmente etapas y épocas. Ahora bien; para que un acontecimiento de orden intelectual se transforme de acontecimiento personal o acontecimiento en un grupo de individuos, en «hecho colectivo» -por tanto, en fuerza histórica- es menester que pase algún tiempo. Lo colectivo es siempre un uso, y el uso tarda en formarse. En 1687, la ciencia de Newton era una opinión personal suya. Inmediatamente comenzaron a adoptarla algunos otros hombres: «los newtonianos»; es decir, se convirtió de opinión personal de un hombre, en opinión personal de tantos o cuantos hombres, de un grupo de personas. Pero lo decisivo en una idea es el paso de ser opinión personal o pluripersonal a ser «opinión pública», esto es, opinión vigente, predominante en la colectividad -en este caso, la colectividad de los intelectuales europeos-. Hay, pues, que esperar más o menos tiempo hasta que una idea se convierte en «opinión pública», hasta que sea uso pensar así, y como lo colectivo, según se ha dicho, consiste en usos, está siempre retardado con respecto a los individuos creadores; es perennemente anacrónico, arcaico relativamente a estos. A esta verdad, que, como se advierte, no es empírica, sino a priori, le doy el nombre de «ley del carácter tardígrado» constitutivo de la realidad histórica. Por eso la historia es inexorablemente lenta. A la verdad que ella enuncia se puede llegar por aproximaciones de mera experiencia. Los griegos más antiguos la conocían ya, puesto que en la Ilíada se cita como siendo vetustísimo adagio este profundo decir: «Los molinos de los dioses muelen despacio». Los dioses son el destino, son la historia.

Necesitamos, pues, correr hacia adelante la fecha de cesura entre las dos etapas, y eso que el advenimiento de la doctrina newtoniana a vigencia histórica es excepcionalmente acelerado. Esta rapidez de entrada en vigor tiene causas tan claras que basta aludir a ellas. Es el momento en que todas las minorías europeas -salvo la Península Ibérica, que sigue recluida en el «tibetanismo» contraído durante el reinado de Felipe IV- forman una sola colectividad y además viven en hiperestésico alerta hacia toda producción científica.

Tenemos un dato que nos simplifica la averiguación de la fecha en que comienza a «reinar» Newton: la publicación de los Elementos de la filosofía de Newton, por Voltaire, en 1738. Esto quiere decir que antes de esa fecha el newtonismo es sólo opinión de grupos, «programa en con- quista del poder». Pero quiere decir también que basta añadir unos años para fijar con suficiente seguridad la fecha de su conversión en uso intelectual europeo. Porque aunque era verdad que «Monsieur tout le Monde a plus d'esprit que M. de Voltaire», no lo es menos que «l'esprit de M. de Voltaire faisait l'esprit de tout le monde», y muy especialmente en este caso, en que se ha propuesto hacer propaganda a fondo de las ideas de Newton; es decir, transformarla de opinión combatiente y combatida -o ignorada- en opinión pública. Podemos, en consecuencia, decir que la segunda etapa histórica en la evolución de las ciencias exactas comienza en torno a 1750. ¡Que casualidad! En esa fecha tenía Kant veintiséis años -la edad en que arranca normalmente el pensamiento propio de todo pensador-. Kant iba a ser quien sacase las consecuencias filosóficas de esta nueva orientación de la filosofia en la ciencia de Newton 18.

Leibniz es la última gran figura de la primera etapa. Su filosofía, pues, no se orienta en la física. No podía hacerlo, porque él mismo es, junto a Newton, uno de los creadores de la física. Pertenece a la misma generación de Newton (1642-1727). La excesiva riqueza de su pensamiento, que hoy mismo nos produce una impresión desazonadora, como si estuviésemos en presencia de una hiperlucidez extrahumana, de un alma sin cesar fosforescente, que viajando en carroza creaba ciencias enteras, le impidió dar nunca expresión sistemática a sus ideas hipersistemáticas 19.

Leibniz vivió en combate permanente con Newton. Esta polémica ha sido una de las más excelsas gigantomaquias que en el planeta se han dado, y es una vergüenza que aquel egregio pugilato no haya sido aún contado de manera condigna ni en su lado doctrinal ni en su lado «humano». Este último es también sobremanera interesante, porque en él vemos que Newton es, de los dos, quien ha tenido siempre «buena Prensa», mientras que Leibniz la ha tenido siempre mala, empezando por el genio del periodismo: Voltaire. El caso es tanto más escandaloso 20 cuanto que en aquella polémica, según ahora vemos, era Leibniz quien «llevaba la razón» sobre la mayor parte de las discrepancias, y llevaba la razón en un grado que casi parece, repito, sobrehumano. Leibniz anticipa con una clarividencia que produce escalofrío lo que en nuestro tiempo ha llegado a ser tanto la pura matemática más reciente como la más reciente física. Porque es preciso hacer constar que es Leibniz, de todos los filósofos pasados, aquel de quien resultan hoy vigentes mayor número de tesis 21. Por supuesto, que hoy no es mañana.

§6 REPASO DEL CAMINO ANDADO

Procuremos no perder el hilo de nuestro itinerario. Partíamos -este plural no es solemne, no soy yo solemnizado, sino un efectivo plural; a saber: el lector y yo: yo, porque, en efecto, he partido de esa afirmación, y el lector porque al leerme acepta el diálogo conmigo, y, por lo pronto, acepta la exposición y desarrollo de mi tesis para luego contestar lo que le dé la gana, sea en otro escrito, sea en conversación, sea en el secreto de sus meditaciones-. Partíamos, digo, de que Leibniz nos aparece, entre los filósofos, como siendo por excelencia el «hombre de los principios». Pero en seguida advertíamos otra cara de su doctrina intelectual en que se nos muestra desdeñoso de los principios. Esta contradicción movilizó nuestra mente en proceso dirigido, a fin de superarla o por lo menos entenderla bien (§ l). Ello nos obligaba a formarnos una idea de lo que es principio, siquiera fuese solo con una primera precisión. Entonces hallamos que, por lo menos referida al orden lógico, esto es, al orden constituido por «verdades», se nos disociaba el término «principio» en dos sentidos distintos: principio relativo y principio absoluto [a los que] correspondían dos valores de la noción «verdad»: verdad como prueba y verdad como evidencia. La preferencia por uno u otro valor era síntoma de dos modos de pensar (§ 2). Ahora bien; las filosofías son diferentes en la medida en que lo son sus «modos de pensar». La prueba de esto no puede ser dada en este estudio más que en el caso de Leibniz, con extractos de prueba referentes a otros casos. Pero la prueba integral sólo puede rendirse en toda una historia de la filosofía 22, ¿Cuál es el «modo de pensar» de Leibniz? Respondimos dogmáticamente: para Leibniz, pensar es probar (§ 3). ¿Por qué y en qué preciso sentido entendía así Leibniz el pensar? La contestación a esta pregunta es todo este estudio, y tiene que ser dada paso a paso. El primero consiste en hacer ver que ese «modo de pensar» estaba ya preformado en su época. Esto nos llevó a caracterizar la época de la filosofía en que Leibniz emerge, y para ello distinguimos tres grandes épocas, a fin de que la intermedia, que es la «moderna» y es la de Leibniz, quedase bien acotada.

De ello resultaba que la situación «moderna» de la filosofía frente a la antigua y la actual cuenta, como su más claro componente, con el hecho del desarrollo ejemplar logrado en ese tiempo por las ciencias exactas. La filosofía tiene que contar con el «modo de pensar» de estas ciencias, es decir, tiene que considerarse como una ciencia (§ 4). Pero durante esa época las ciencias exactas no sólo se desarrollan gloriosamente, sino que este desarrollo produce en las matemáticas una innovación radical: su conquista del mundo de las «realidades» sensibles al constituirse en física. Esto divide la época moderna en dos etapas, cuya cesura es el triunfo en la mente occidental del sistema de Newton. En la segunda, la filosofía se «fija» en la física. En la primera, no constituida aún suficientemente la mecánica, la filosofía se orienta en la pura matemática. Leibniz es la gran forma -última cronológicamente y extrema doctrinalmente- de esta orientación (§ 5).

Ahora vamos a ver qué está pasando en la pura matemática cuando Leibniz comienza a meditar, qué innovaciones introduce él, como genial matemático, en las ciencias exactas, y qué repercusión tiene todo ello en su «modo de pensar» filosófico.

§7 ALGEBRA COMO «MODO DE PENSAR»

Poco después de 1500 empieza a animarse extraordinariamente la creación matemática. Va a ir in crescendo, sin discontinuidad hasta nuestros días. Esto no quiere decir que en el proceso aumentativo no haya ciertos períodos que pueden calificarse de marea viva.

Basta citar unos cuantos nombres para hacer ver la línea ascensional: Tartaglia (1500-1557), Cardano (1501- 1576), Pierre de la Ramée (1515-1572), Benedetti (1530- 1590), Vieta (1540-1603), Stevin (1548-1620), Galileo i (1564-1642), Kepler (1571-1630), Cavalieri (1591?-1647), Desargues (1593-1662), Descartes (1596-1650), Fermat (1601-1665), Roberval (1602-1672), Torricel1i (1608-1647), Pascal (1623-1662), Huygens (1629-1695), Wren (1632- 1723), Hooke (1635-1703) y Newton (1642-1727).

La serie de esos nombres significa, por lo pronto, una expansión gigantesca de la materia matemática. Pero esta no interesa aquí. De su evolución, lo que nos importa son los progresos en su forma, y aun esto solo en cuanto representan cambios radicales en el «modo de pensar» o método matemático. Tomado así, el asunto queda superlativamente reducido. No necesitamos fijarnos más que en dos nombres antes de Leibniz; a saber: Vieta y Descartes.

El gran invento de Vieta, que era además un gran matemático material, no fue un progreso en extensión de su ciencia, sino, aparentemente, un progreso en la técnica de la notación aritmética. Nada más, nada menos. Fue cosa de nada. Esa «cosa de nada» se llama álgebra.

La invención del álgebra sería un hecho ejemplar para hacer ver ciertas condiciones profundas de la realidad histórica. Bastaría para ello con comparar, un poco al detalle, el aspecto que esa invención ofrecía a Vieta mismo y a sus contemporáneos, con el aspecto que nos presenta contemplada desde hoy. No voy, claro está, a intentarlo, porque no hace a nuestro tema. Solo diré que para Vieta y su tiempo el álgebra no significaba, en efecto, más que un procedimiento más cómodo de notación y ciertas consecuencias inmediatas, ya más sustanciales, que para la solución de problemas traía esto consigo. Ni siquiera se vio con diafanidad hasta algún tiempo después, lo que hay de más obvio, en cuanto progreso general y metódico, en la creación del álgebra: que ella hace posible la forma regular del análisis, es decir, de la deducción; merced a ella, la aritmética, que había quedado ya, desde Grecia, enormemente en retraso con respecto a la geometría (esta seguía siendo el prototipo del «modo de pensar» matemático), va, de un salto, a adelantarla ya supeditarla.

Si, en cambio, contemplamos desde hoy el mismo hecho, nos aparece, lisa y llanamente, como el paso más decisivo en la evolución moderna de la matemática, y aquí la modernidad no se detiene, como en lo que llamábamos «situación moderna» de la filosofía, en una fecha que inicia lo contemporáneo o actual, sino que llega hasta nuestros mismos días: de Vieta se llega, sin salto, a Hilbert.

Los biólogos hablan en la evolución orgánica de los casos de ortogénesis. Se da ésta cuando un órgano que se inicia indecisamente en una especie, aparece en una serie de ellas, cronológicamente sucesivas, desenvolviéndose sin vacilaciones, ni desviaciones, ni retrocesos, hasta quedar , en una última, completamente formado. El órgano ha avanzado -ha «evolucionado»- en línea recta: orthogenesis. Pues bien; en la evolución de la matemática, el invento de Vieta inicia un desarrollo ortogenético que llega hasta el día. Más aún: como si el álgebra, en su nacimiento, hubiera sido un programa, resulta que se ha cumplido en nuestros días literalmente. Para Vieta, era la matemática de los números, Logistica numeralis, que se expresaba con figuras (species = signos), transformándose en Logistica speciosa. Para Hilbert, la matemática es formalmente ciencia de signos, y no primordialmente de números o magnitudes. La historia ha cogido por su palabra a Vieta, y, de modo que le hubiera espantado, la ha cumplido literalmente.

Nos referimos a los números por medio de vocablos o de figuras gráficas que llamamos «cifras». Por ejemplo: uno, dos, tres... 1, 2, 3... Evidentemente, ni el vocablo ni la cifra son el número. Son solo sus representantes. Por medio de ellos nos hacemos mentalmente presentes a nosotros mismos o al prójimo los números. Ahora bien; siempre que a sabiendas empleamos una cosa en lugar de otra, representando a otra, hemos convertido aquella en signo o símbolo de ésta. Cuando aliquid stat pro aliquo, tenemos la relación significativa o simbólica. En este sentido, vocablos y cifras han sido siempre signos de los números. Pero nótese que cada vocablo uno, dos, tres..., y cada cifra 1, 2, 3..., es signo de un solo número; por tanto, que necesitamos tantos signos como números hay. El hecho de que, a su vez, los vocablos todos resulten de la combinación de un corto número de sonidos, y las cifras todas de solo diez figuras -0 a 9-, no quita que cada vocablo y cada cifra sea un cuerpo único: 289 es una figura distinta de 2, de 8 y de 9. Cuando hay el mismo número de signos que de cosas, por ellos significadas o designadas, decimos que el signo es un nombre. Así, 4 es el nombre individual de un número individual. Trae esto consigo una proximidad tal entre signo y cosa, que la función significativa queda reducida al mínimo, y su utilidad se reduce a ahorrarnos esfuerzo mental, evitando que en cada cosa tengamos que actualizar la intención efectiva del número. Cuando leo 5932, no necesito hacerme presente cada una de sus unidades, no necesito fabricarme mentalmente el número. Por tanto, la diferencia entre el número y su cifra o nombre no afecta lo más mínimo, no modifica en absoluto, la relación de nuestra mente con el objeto «número». Por eso, habiendo una relación de uno a uno entre cifra y número, podemos decir que la cifra es el número y que no es su signo para los efectos de nuestra ocupación intelectual o cognoscente con los números. Si, en cambio, digo: sea x un número igual al número b más el número c, la situación ha cambiado por completo. Por muchas vueltas que dé a x aislada, o a b. o a c, no reconoceré en ellas ningún número. Es decir, que x, b y c no son nombres individuales de números individuales. Uso cada una de ellas como representante de todos los números, tomados singularmente; o dicho en otra forma: como representando cualquiera de los números. Uno tras otro, todos los números pueden ser ese cualquiera, y así, Leibniz definirá el álgebra como la Mathematica Numerorum incertorum: la matemática de los números indeterminados 23.

La distancia que aquí aparece entre el representante x y todos los números que él representa, es enorme; x no es el nombre de ningún número, como no lo son b ni c. Aquí el signo lo es en una nueva potencia. Nos permite una sola figura -x, o b, o c- manifestar los infinitos números. Pues el álgebra es una aritmética que en vez de ocuparse de los números mismos (dijimos que cifra = número), se ocupa sólo con sus signos como tales signos de ellos (el álgebra emplea secundariamente números para expresar coeficientes, potencias y divisores; pero estos no son nunca los números de que se ocupa) 24.

Mas con esto no hemos ganado nada. Al contrario, hemos perdido. El nombre o cifra nos plantaba delante un número determinado, inconfundible. Ahora, cuando se nos propone que en x, b, c veamos números, sentimos, por lo pronto, mareo, vértigo. (Recuérdese el «shock algébrico» de nuesta infancia.) Ese mareo es buena cosa: indica que ingresamos en otro mundo de mayor altitud, y comenzamos por sufrir el mal de montaña.

Pero lo que arriba dijimos no era solo que teníamos que ver en x, en b y en c números, sino algo más preciso: que x es un número igual al número b más el número c.

Esto es muy otra cosa. Porque entonces, x, que aislada es signo de un número cualquiera, puesta en la ecuación resulta ser un número determinado; x se ha convertido, por ejemplo, en 6. Preguntémonos de nuevo qué hemos ganado con este rodeo, por qué hemos comenzado con x como número indeterminado para venir a dar en 6 que es número determinado. Podíamos habernos ahorrado el rodeo. Más hagámonos cargo de que 6 no es efectivamente un número determinado, puesto que él no nos declara en qué consiste su determinación, por quién y cómo está determinado. Es un ente aislado, como las figuras que la visión nos ofrece; y en efecto, los griegos lo veían como dos series de puntos: y por eso le llamaban número oblongo. El número aislado es un objeto figuralmente determinado, pero no matemáticamente determinado. Le llamamos, no obstante, matemáticamente determinado porque en todo momento la aritmética nos puede descubrir su determinación diciendo:

6=5+1

5 + 1 es la determinación de 6. Pero entonces es lo mismo que escribanos

x = 5+1

De suerte que para lograr que 6 pase de ser sólo en potencia determinado a serio en efecto, esto es, a que quede explícita, patente, la determinación que lo constituye, hemos tenido que ponerlo en ecuación. Pero, ipso jacto, percibimos que esa fórmula nos describe la determinación de todos los números sin más que sustituir 5 por n, que representa un «número cualquiera», diciendo:

X = n+1

Una vez más preguntémonos: ¿no es esa expresión más complicada que 6? Sin duda; pero ella nos proporciona algo sobremanera importante: 6 no es más que el nombre de un número, mientras aquella fórmula nos da su definición. Nombrar una cosa no es conocerla. En cambio, la fórmula nos sirve a la vez de nombre y de definición del número. Lo nombra mediante la definición, que es el ideal de un nombre.

Cada una de las letras a, b, c, x, y, z representa todos los números, y por lo mismo, no representa ninguno. Habrá de decirse que representa la «pura numerosidad». Mas para ello es menester que entren en combinación unas con otras. ¿Qué son estas combinaciones?

El álgebra no se compone sólo de signos que representan números, y que son las letras, sino, además, de signos que representan relaciones y de signos que representan operaciones. Las relaciones son las de «ser igual», «ser l mayor» y «ser menor». Las operaciones son: sumar, restar, etc. Estas operaciones se reducen a crear términos en que las relaciones de «ser mayor» o «ser menor» existan. Sumar es hacer algo mayor; restar, hacer algo menor. .La fórmula algebraica consiste en definir o determinar el valor de una letra por su igualdad, su ser mayor o su ser menor que el valor de otras letras. De esta manera, el significado o noción que cada letra representa queda definido por las nociones de igual, mayor o menor con respecto a otras. La letra aislada no tiene valor ninguno, no significa nada; o mejor dicho: significa el puro compromiso en que la ponemos de adquirir un valor determinado, una significación precisa, entrando en ciertas relaciones con otras a las cuales les acontece lo mismo. En la ecuación, los números se determinan, esto es, se definen mutuamente. Es un sistema, un pequeño universo dentro del cual cada cosa -cada signo literal- es determinada por las demás. f

Tenemos, pues, lo siguiente:

La cifra nos presenta el número ya hecho y como resultado de una génesis misteriosa que no nos revela. Nos lo pone delante, como la vista un objeto real que mientras, lo vemos no sabemos en qué consiste. Lo manejamos con seguridad práctica, pero con irresponsabilidad teorética. En el álgebra, la letra, precisamente porque se ha vaciado de toda significación numérica determinada, tiene que hacerse número a nuestros ojos, entrando a formar parte de la fórmula que es la ecuación. Esta nos da la definición de un número; antes que presentarnos el número ya hecho, nos da su génesis y su entraña, nos hace en cada momento explícito y expreso que el número consiste en puras relaciones de igualdad, de más y de menos 25.

La cifra nos exhibe cada número como si este fuese primero algo por sí y luego apareciese como siendo además igual, mayor o menor que otro.

Podemos, pues, resumir el progreso que representa el álgebra en cuanto «(modo de pensar», diciendo: .

Primero, hace ver que el número consiste en puras relacio- nes.

Segundo, el número aparece en ella sustituido por su defir¡ición, lo que hace consistir el (~modo de pensar» o método del álgebra en una cadena de definiciones, es decir, en una pura deducción 26.

Tercero, consecuencia del primero y segundo y lo más decisivo: obliga a no interpretar el número sino in termin is , es decir, en los términos de su definición, con lo cual lo liberta en cada caso de su valor infinito, confuso e incontrolable y lo logifica. En el álgebra, la aritmética f tiende a hacerse lógica del número.

Ahora bien; esos tres caracteres son los que constituyen la matemática actual en su forma más depurada, por lo . menos la matemática que podemos llamar canónica 27. En r el invento de Vieta está, pues, ya preformada toda la mate- ¡ m ática posterior, porque en él comienza a funcionar el r método que va a hacer posible esta. El método, el «modo de pensar» de la matemática moderna y contemporánea, digo, está allí funcionando; pero no está, a su vez, expreso. Vieta no tuvo conciencia clara y aparte de su ejercicio .concreto, de lo que era ese método.

En el progreso de esa conciencia metódica no se da ningún nuevo paso hasta Descartes. Aunque fue también un gran matemático material, tal vez en este orden otros de su tiempo se le puedan considerar superiores. Por ejemplo, Fermat.

Descartes, en verdad, no dio un paso solo, sino que dio dos claramente discernibles.

§ 8 GEOMETRÍA ANALÍTICA

He dicho que en el álgebra cada número nos es hecho presente por su propia definición, y que esta definición nos revela que consiste exclusivamente en relaciones -igual, mayor, menor-. Sin embargo, el álgebra no emplea estas nociones relacionales con toda la amplitud de su posible sentido: las restringe al sentido que tienen cuando son referidas a los números; digamos, a las cantidades o multiplicidades. Que pueden tener un sentido muy distinto, se patentiza sin más que recordar el que reciben cuando se las refiere a extensiones; digamos, a magnitudes. Dos magnitudes son iguales cuando, superpuestas la una ala otra, coinciden plenamente; es mayor la que excede, es menor la que es excedida por la otra. Dos cantidades, en cambio, son iguales cuando tienen las mismas unidades, y es mayor o menor una que otra cuando esto no pasa. La noción, pues, de esas relaciones es distinta en la cantidad y en la magnitud extensa, en la aritmética y en la geometría. En la extensión no existen unidades que le sean propias; en la aritmética no cabe superposición o congruencia.

Esto significa que la noción de esas relaciones no es propia- mente noción, sino que expresa en cada caso una intuición básica, la del número y la de la extensión, Que algo es una unidad a la cual cabe añadir otra idéntica, y así sucesivamente, no es nada que tenga que ver con la lógica: es un «hecho absoluto» que en todo momento nos consta, se nos hace presente, es una «intuición». Que la magnitud: es algo continuo -por tanto, que no tiene partes, pero, que puede ser partido en dos, y que estas partes logradas, pueden coincidir o quedar una inclusa en otra-, es también un «hecho absoluto», es también una intuición básica.

Ahora advertimos en el álgebra algo que nos pasó desapercibido. Define ésta cada número haciéndolo consistir en relaciones; pero no nos define estas relaciones. Las da por supuestas; es decir, las toma de la intuición numérica básica y lo mismo hace la geometría, sólo que esta, formalmente, nos consigna a la intuición para entenderlas.

Tenemos, en consecuencia, que relaciones cuyo nombre es el mismo -igual, mayor, menor- tienen significados distintos e «irreductibles» en aritmética y en geometría. Por esta razón, ambos mundos --el numeral y el extensivo-, ambas ciencias -la aritmética y la geometría- se separaron en tiempos de Aristóteles (§ 4). No cabía, salvo los principios formales de la lógica, descubrir ningún principio común a ambas materias. Este hecho corroboró a Aristóteles en las razones que ya tenía para formular la ley de la «incomunicabilidad de los géneros», ley que iba a dejar el globo intelectual dividido formalmente, y no por accidencia, en una pluralidad de ciencias, irreductibles las unas a las otras. Mientras cada ciencia parte de una «intuición básica», queda encerrada dentro de ella, 2 encajonada, con las raíces presas allí, sierva de su gleba intuitiva 28.

Ahora se entenderá lo que intentaba sugerir cuando dije que en álgebra cada letra aislada, al representar todos los números, no representa ninguno; pero sí representa la posibilidad de un número, o, como prefiero expresarme, la «pura numerosidad». Es decir, que el álgebra supone la intuición numérica básica y es, por tanto, aritmética, si bien constituida en la forma más lógica posible.

La revelación con que Descartes fue favorecido consistió en advertir que, si bien la intuición del número y la espacial, son irreductibles, las relaciones geométricas pueden representarse mediante relaciones numéricas, y viceversa; por tanto, que es en principio indiferente lo que diferencia a aquellas de estas. Cabe, pues, técnicamente hacer comunicantes ambos mundos y constituir una ciencia común que mediatice sus fronteras. El principio de la incomunicabilidad de los géneros y de la pluralidad de las ciencias quedaba prácticamente desnucado. Hay una identidad de correspondencia entre número y extensión. Que esto fuera posible en el caso concreto de estas dos categorías, abría un horizonte de posibilidades ilimitadas. Este fue el primer paso de Descartes: se llama Geometría Analítica.

Se discute, y con razón, el significado estricto que la Geometría Analítica de Descartes tiene. Yo he dado la interpretación mínima en que ambas regiones objetivas -número y espacio- no quedan ni confundidas ni reducidas la una a la otra. Esto es lo que para nuestro tema importa y basta.

Leibniz, que aunque era tan «optimista» y tan conciliador, era a la vez casi tan vanidoso como Descartes y bastante más «difícil» de condición 29, suele tratar a este despiadadamente. En punto a la Geometría Analítica, le echa en cara que no hay tal analítica, que no reduce el, espacio a número; antes bien parte para sus creaciones numéricas de teoremas espaciales. Claro que esto es suponer en Descartes la misma intención que a él le inspiraba; a saber: proclamar dentro de las matemáticas el Sacro Romano Imperio de la aritmética. Pero no parece que esta reducción al aritmetismo fuese la idea de Descartes 30.

Lo confirma el segundo paso, que es más bien un salto fabuloso, dado por Descartes.

§9 CONCEPTO COMO «TÉRMINO»

Aritmética es contar. Contar es una operación intuitiva, como son intuitivos sus resultados: los números. El álgebra, vimos, da a los números intuitivos una segunda vida, convirtiéndolos en sus definiciones, por tanto, en algo lógico. Ciertamente que esas definiciones consisten en reducir los números a las nociones de relación -igual, mayor, menor-. Y estas nociones son intuitivas, son la intuición básica de la numerosidad, y, por tanto, de la aritmética. El álgebra no es independiente de esta: parte de ella y vuelve a ella al cabo, puesto que las fórmulas tienen que ser llenadas con números no algebraicos, sino aritméticos. Pero entremedias del punto de partida y el de llegada, el álgebra da a los números eso que llamo segunda vida: su vida lógica.